三年前,受中國企業家俱樂部以及土士學習聯盟的委托,我采訪了改革開放40年中30多位具有代表性的企業家,想看一看這些偉大的企業家能夠將事業做到極致的原因是什么。

整個采訪給我的感觸非常深:大部分表面上看起來非常成功的企業家,他們背后經歷過的磨難幾乎是常人難以想象的。

張文中,物美超市創始人,曾經因為一份錯判入獄7年蒙冤12載。出獄之后,張文中說,我還要回到我原來的行業,不忘初心,為民服務,并迅速投身到物美的一線業務中。

王玉鎖,新奧集團創始人,高考連考三年都沒考上,只能在工廠打工。他對自己說,這個車票能把我送到哪里,我就在那個地方開始奮起。結果那些錢只夠把他帶到廊坊,于是他就開始在廊坊搬煤氣罐,而現在已經成為中國新能源民營企業的領軍人物。

所以,成功其實都是磨難出來的。這些成功者的共同特性,就是一種堅韌不拔的精神。

心理學的實證研究證明了這一點。2004年,美國賓夕法尼亞大學心理學系副教授安杰拉·達克沃思通過在西點軍校的研究指出,一個人成功的核心要素,不是智商,不是情商,不是家境,更不是所謂的考試成績,而是這個人堅韌不拔的心理韌性。

為什么西點軍校培養出來的優秀企業家超過沃頓商學院?

因為西點軍校預備役的軍官,常常要經過魔鬼訓練營的考驗,能夠挺得過來的,通常在面對其他壓力的時候,也能夠展現出超乎常人的應對能力。

心理韌性,其實是企業家成功的一個秘密。而這個秘密古往今來許多名人先哲早已發現。

曼德拉曾經說過,生命最大的榮耀不是從來沒有失敗,而是每次失敗后的不斷奮起。

達爾文則在進化論中指出,一個物種之所以能夠生存下來,不一定是最強大的,也不是最聰明的,而是最能夠適應環境變化的。

另一位西方哲學奠基人尼采的一句名言,任何不能殺死我的,都會使我更強大,更是成為無數人一生的座右銘。

其實這三位先哲提到的共同概念就是 “心理韌性”。

所謂“心理韌性”,它包括三層含義:

1.復原力:這個能力的英文是Resilience,指的是在痛苦、挫折、磨難、打擊、失敗、壓力的挑戰之下,能夠迅速恢復到正常的狀態,也有學者把它叫做反彈力(Bounce-back)。這個定義對應的是曼德拉的名言。

2.堅毅力:面對長遠目標時體現出的努力和耐力。達克沃思把它叫做“Grit(耐磨力)”,意思是一個人像小沙粒一樣,無論怎么碾壓,都不變形、不走樣。這個定義對應的是達爾文的名言。

3.創傷后成長:從失敗中學到成功的經驗,從打擊中得到進取的力量。這個對應的是尼采的名言。

心理學家Tedeschi將這種成長稱為創傷后成長,PTG(Post-traumatic growth)。大家應該比較熟悉PTSD,創傷后的應激障礙。其實,只有部分的人在創傷后有應激障礙,大多數人其實有一種創傷后的成長。

繼而,我將這個過程稱為創傷后成長與發展 PTGD (Post-traumatic growth and development),不僅包括恢復“正常”,還包括將逆境作為通向成長和獲益的途徑。

我們中國流行一句話,“不要讓孩子輸在起跑線上”。我認為這句話非常短視。人生并不是短跑,而是一場馬拉松,在馬拉松里面起跑線并不重要,重要的是堅持。

年輕的時候我們拼的是體力,中年我們拼的是腦力,但真正能夠走到最后的人,靠的一定是心力,也就是心理韌性。

如何去發現那些具有心理韌性的人?

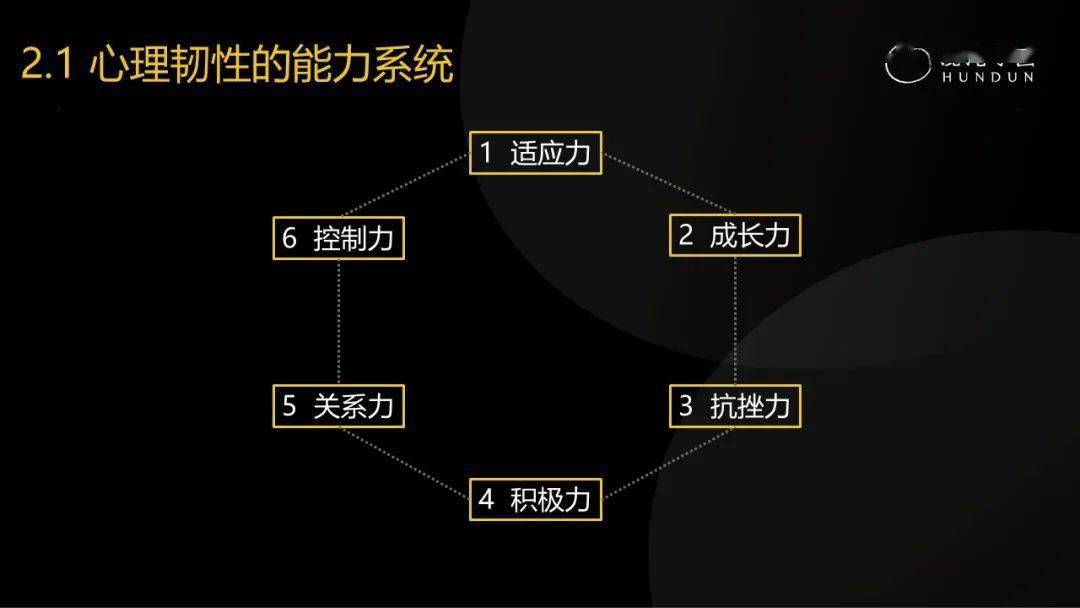

意大利心理學家齊卡提有一個模型,他的理論模型很復雜,我們簡化為六種能力。

1、適應力:有韌性的人就像水一樣,可以適應各種環境。這跟達爾文的思想是一致的。

2、成長力:不斷向上發展、不斷追求進步的能力。

3、抗挫力:在打擊面前不失控、不失常,能夠繼續堅持下去。

4、積極力:調節情緒的能力。

5、關系力:一個人能夠堅持到最后,有時候僅憑自己的努力是不夠的,往往還需要他人的幫助和同伴的激勵。

6、控制力:淡定、從容地面對壓力,需要我們極大的自控力。

我們還發現有六個特別重要的特質,是能夠反映出一個人心理韌性的高低的。

1、有特別積極的認知風格

文森特·諾曼在著書《積極思維的力量》(The Power of Positive Thinking)中指出,大部分時候決定我們生活幸福的要素是什么?不是這個事情本身,而是我們怎么去看待這件事情。

比如,當我們看到一個杯子里面裝了半杯水,不同人的反應是不一樣的,是一半滿還是一半空,決定了你對它的態度、行動和計劃。

2、樂觀的情緒調節

情緒的起伏波動是很正常的,如果沒有消極情緒反應,那肯定是有問題的。關鍵是,當我們遇到消極情緒的時候,如何快速復原,這才是重要的。

3、健康的身心狀態

看起來朝氣蓬勃,走路虎虎生風的人,一般心理韌性都很強。如果一個人總是躺著睡著,那相對來說心理韌性可能較弱。

4、自我效能感

覺得自己有用、能成事,這是非常重要的。心理學家發現,已婚男性比未婚男性的壽命長,一個重要的原因在于,婚后男性的自我效能感會有所提高。

5、解決問題的行動精神

有了想法之后能否付諸行動,也是心理韌性的重要指標。

6、良好的人際關系

如果一個人的人際關系很好,多半是因為這個人的容忍度非常高,遇到挫折和打擊的時候,不會遷怒于他人。這樣的人一般來說,也更容易討人喜歡,更容易得到別人的支持、理解和欣賞。

與之相對應的, 低心理韌性的人有什么特點?

1、負面思維特別強烈

2、消極懶惰

3、成癮習慣

4、對他人的傷害

5、對自己的傷害

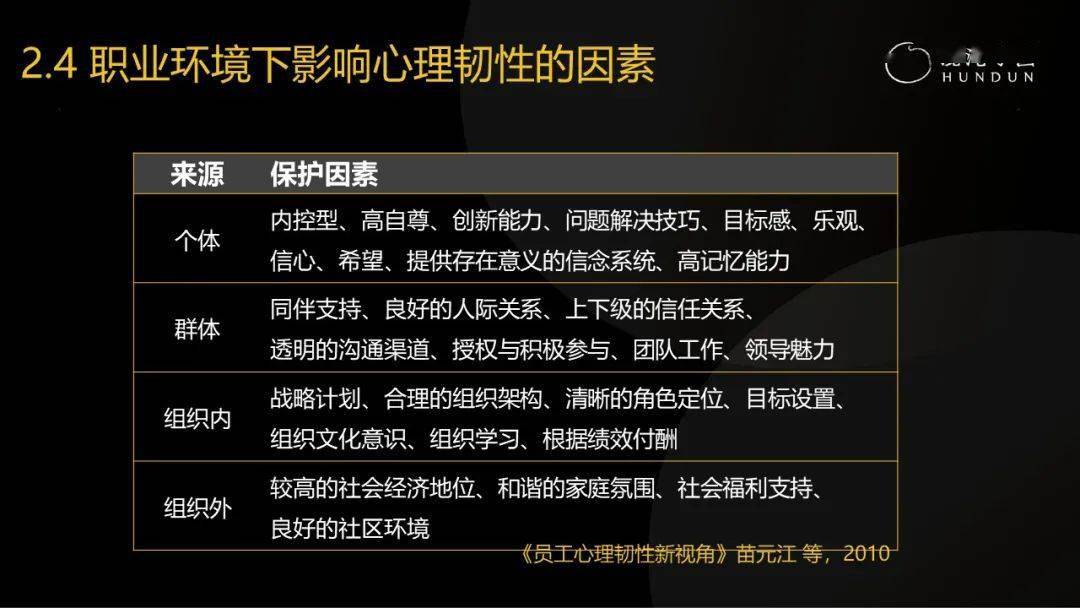

在職場環境中,也有關于心理韌性的研究。

職場中一個心理韌性比較強的人,有非常強烈的內控意識,自尊心比較強,創新能力突出,解決問題的技巧豐富,有目標有追求,樂觀主義,記憶力也比較強。

這些人通常能夠維持友好的社會關系,能夠在上下級之間、團隊之間,充分展現個人魅力,善于溝通。

組織內部心理韌性的體現有很多,有明確的戰略計劃、清晰的角色定位等等。組織外的因素,包括較高的社會經濟地位、和諧的關系、社會福利支持以及良好的社區環境。

反過來影響心理韌性的因素也非常明顯:低自尊、低自我效能,習得性無助感,缺乏控制感。團隊之間支持感較弱,缺少晉升機會,甚至會帶來工作沖突、資源匱乏、殘酷競爭。

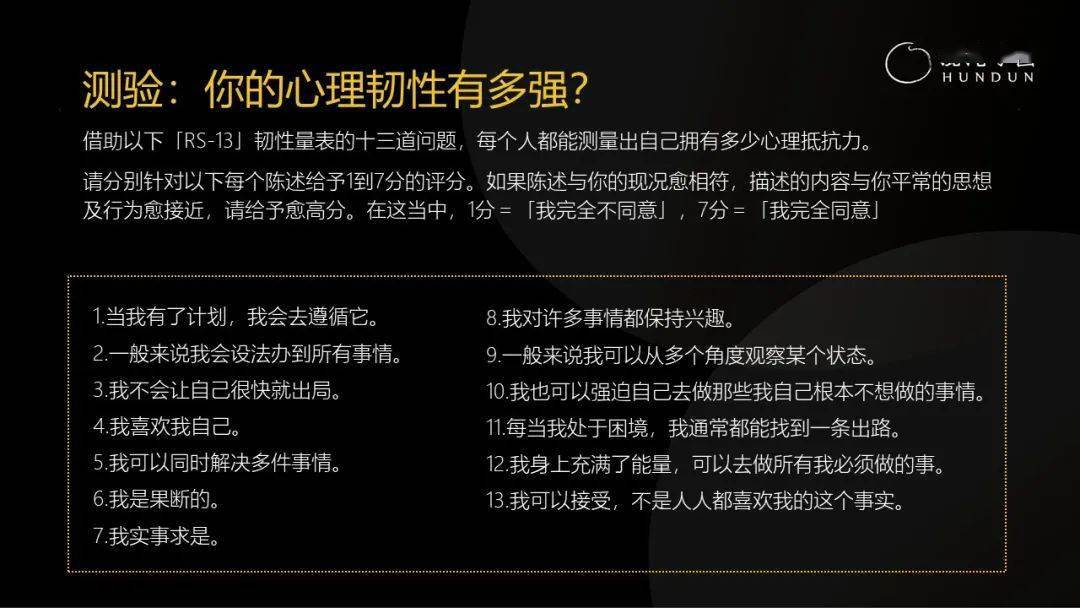

所幸的是,心理韌性不僅是可以觀察的,同時也是可以測量的。我們可以通過以下13道問題來測量自己的韌性,并有意識地去做提升。

(請點查看大圖進行測試)

分數愈高代表韌性愈強,愈低則代表心理抵抗力愈低。

如果你的分數高于72分:你有很強的心理韌性,沒有什么事情能快速將你擊倒。你可以應付生活和工作中絕大多數挑戰。

如果你的分數介于67與72分:你具有不錯的心理韌性。一般來說,即使在沒有外援的情況下,你也能夠重新找到積極堅挺的勇氣。

如果你的分數低于67分:你的心理韌性可以更好。目前你遇到問題和困難的時候可能會有一些緊張和沮喪。

心理韌性可提升

從個體的角度,我們有很多方法去提升心理韌性。這里重點介紹三種方法:

1、提升自我效能感

自我效能感是斯坦福著名心理學家班杜拉提出的一個概念。

在班杜拉看來,自我效能感指的是,人一般有兩種信念:

第一個信念叫做 結果預期,相信“我可以做到”。這是一種自我實現的預言。

第二個信念叫做 效能預期,認為“我能做到不是因為運氣好或者環境好,而是因為我的能力”。因此,我要施展我的能力,為即將到來的結果做好準備。

效能預期,不僅可以讓人抵抗住各種壓力和打擊,甚至會把這些壓力和打擊當做是一種證明自我效能的機遇。

那么,如何才能提高自我的效能感?以下是我的5個建議。這 5個方法難度逐步遞增,我們可以從最簡單的出發。

①做出成功的模樣

一輩子假積極,那就是真積極。這是任正非的一句名言。抬頭挺胸,穿衣正式,做事主動,加強鍛煉,都是非常好的提升自我效能的方式。

②被成功者接納

與積極的人同行,向榜樣學習,這是一種替代性強化。替代性強化是由班杜拉提出的一個效應,它指的是當觀察者看到榜樣或者他人,受到強化,自己也傾向于做出榜樣的行為。

③獲得社會支持

人類進化成功的秘密,就在于擅長合作,尋求支持。同樣的道理,社會學家格蘭維爾特發現,一個人的社會網絡面積越大,認識的人越多,他在職場和生活中其實更容易產生優勢效應,這也被稱作“弱聯系的強勢效應”。

④模擬實戰

進化選擇的是那些有預見能力的人,這是積極心理學之父馬丁·塞利格曼說過的一句話。

即使人類大腦在什么都不做的情況下,也在消耗20%的養分。這個時候的大腦處在一種默認模式,它在做什么呢?暢想未來,或者叫做對未來的預想。這樣的一種暢想未來的能力,卻是人的競爭優勢。

如何對未來的場景進行預見呢?一個簡單的心理學方法叫“意念想象”,就是閉上眼睛在頭腦里把自己要做的事情演練一遍。

我曾經訓練過中國的射擊選手、自行車選手,發現這些人有一個特別優秀的能力:在比賽之前能夠靜下心來,在腦海里過一遍自己最優秀的一次表現。

其實日常訓練很重要的一個目的,就在于讓我們獲取更多成功體驗,類似的體驗越多,我們對于未來的預見就越清楚,在重要關頭我們就可以重復調取這個意象,幫助我們去應對可能到來的壓力和挑戰。

⑤積累成功

人最可怕的是覺得自己沒有什么希望,所以能夠意識到自己的進步和變化對我們意義重大。要為目標采取行動,所以不斷地決定馬上可以做的下一步是什么,不要好高騖遠,但是可以開始去做。

我們中國人有句古話,行百里者半九十。這其實是沒有任何科學依據的,100里路一個人走了90里,最后的10里肯定是風馳電掣地奔過去的,人生最難的是邁出第一步。

同時可以刻度化衡量自己的進步,以及學會及時止損。

2、建立成長型思維

第二種行之有效的提高心理韌性的方法,就是培養成長型思維。這是由斯坦福大學著名心理學家卡羅爾·德韋克提出的。她發現人的思維方式有兩種:

一種是成長型思維。這種人相信天賦只是起點,我們的才華、智慧都可以通過后天不斷訓練加以提升,關鍵是我們要努力去做。

有這樣成長型思維的人,往往更愿意接受挑戰,并且在困境中體現出堅忍不拔的品質,表現出的心理韌性更強。

與之相反的是固定型思維。固定型思維的人更害怕失敗、不喜歡冒險,從某種程度上來說,他也不喜歡努力。因為他認為一切事情都是先天決定的,再怎么努力也沒有意義,最后體現出來的是一種自暴自棄的心理狀態。

在20世紀70年代左右,德韋克教授做了一個有趣的實驗。

她在美國20多所學校里面招募了400個五年級學齡的孩子。

教授隨機將這些孩子分為2組,進行了4場心理測驗。

①簡單測試

請所有孩子各自完成一份比較簡單的拼圖。所有人都比較輕松地完成了,大家都很開心。

測試結束后,教授將孩子分成兩組,分開給予反饋。

對其中的一組孩子,實驗人員說,哇,你做得這么好,真的是太聰明了。

對另一組孩子,實驗人員說,你做得太好了,看得出來你真的是非常努力,認真在拼圖。

我們將其中一組命名為“聰明組”,一組命名為“努力組”。

②簡單測試vs 艱難測試,二選一

第二個實驗,實驗人員拿出來的拼圖難度不一,請孩子們各自選擇。

這時教授意外發現,被表揚天生聰明的孩子,大多數選擇做容易的,而被表揚努力的孩子,大多數選擇做難度較高的。

努力組的孩子表現出更高的挑戰欲。他認為只要努力,難題或許就可以得到解決。

③難度更大的測試

第三個實驗,是給到所有孩子同樣的、難度較高的拼圖。這個時候實驗人員發現,面對解決不了的難題,聰明組的孩子特別沮喪和憤怒,認為這個測試毫無意義。

而努力組的孩子雖然也沒有做出來,但是仍然會積極思考解決方法,考慮怎么去完成這個測試。

實驗進行到這里,已經表現出了明顯的分化。

④重復第一個測試

在最后一個環節,實驗人員讓每個孩子重新拿到最開始的拼圖,再做一遍。

這個時候發現,聰明組的孩子在做與第一次相同的測試時,表現普遍下降了。而努力組的孩子在重復第一個實驗的時候,成績普遍提升了30%。

同樣的題目,但是成績卻產生了分化,背后的原因就在于我們給孩子的反饋不同,讓孩子的自我暗示產生了很大差別,進而影響孩子的行為模式和表現。

在之后的幾十年中,德韋克教授還通過大量的實驗總結出了一些有趣的發現,并將其稱之為“卓越的包袱”,主要有以下三種:

第一,裝酷孩子的陷阱。

如果孩子相信自己有天生的優勢,比如出生在名人的家庭,那么常常這個人會不愿意去展現出自己努力奮斗的一面,因為一旦努力奮斗就顯得自己和普通孩子沒有什么區別了。

這樣的“裝酷”實際上會讓他不愿意去接受挑戰,尤其是不愿意在他人面前展現出自己需要學習、需要成長的一面,帶來的結果就是這個人無法通過努力學習獲得成長。

第二,精英父母的悲劇。

很多精英父母認為自己基因這么好,孩子應當也非常優秀,于是往往給予孩子過高的期望。這些期望會給孩子帶來不必要的心理壓力,甚至會逐步限制孩子的發展。

第三,優秀女孩的詛咒。

優秀的女孩往往更在意外界的評價,出于保護自己的心態,她們不愿意去冒險和努力,不敢去挑戰自我,也不敢暴露自己的缺點。

那么如何才能培養成長型思維?這里有四個建議。

① 改變考核的標準:關注進步而不是結果。

我們很多學校、很多企業喜歡制定KPI,KPI就是一種比較典型的結果導向思維。結果導向帶來的是很多人為了結果,選擇去走重復的路,因為被驗證過成功的道路總是最快出結果的。

久而久之,沒有人愿意創新和冒險。所以改革考核標準至關重要,關注變化、關注成長要比關注結果重要得多。

②改變溝通的方式:在評價表現時,用“暫時不行”代替“就是不行”。

積極心理學強調把所有的問題盡量說成是短暫的、臨時的、局部的、可以改變的,而不是永遠的。

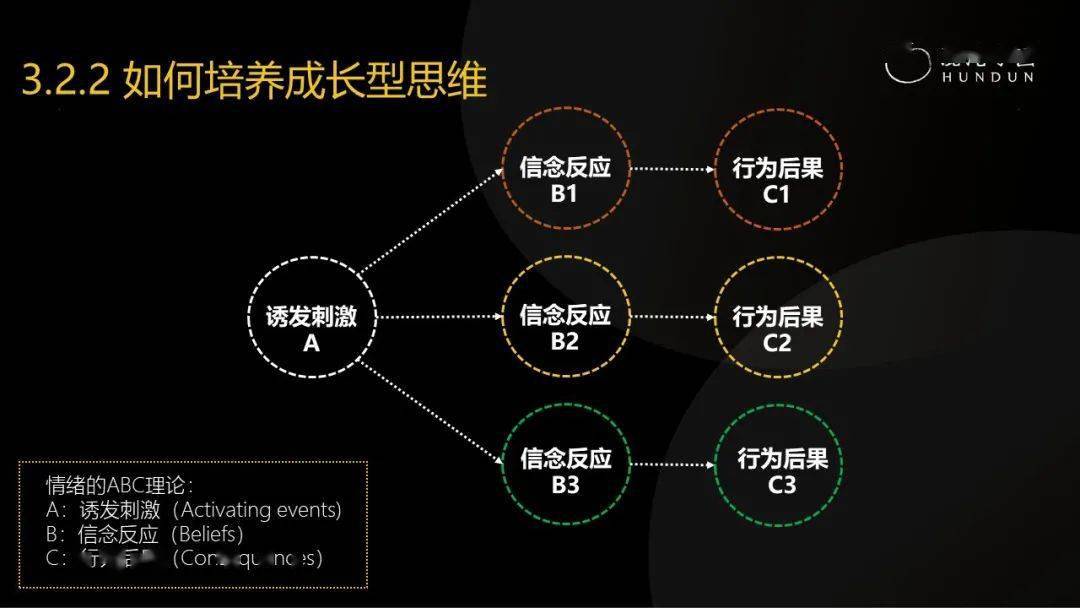

③ 改變認知的習慣:埃利斯的ABC理論。

A:Activating event(挑戰)

B:Belief(想法、意念)

C:Consequence(結果)

面對挑戰A,我們會產生想法B,繼而產生結果C。

通過改變認知來調節自己的情緒和行為,這是認知治療大師埃利斯提出的情緒認知的ABC理論。

舉個例子。一直很要好的朋友突然不理你了,這個情況叫做A。圍繞這個A,你肯定有想法,會去分析,這就是B。你可能會想,好朋友是不是不喜歡我了,我是不是哪里得罪他了。這個時候帶來的C是,不開心不愉快。

那你也可以改變自己的B,想一想,或許朋友遇到什么事情了,我應該去關心他幫助他。這個時候C也發生了改變,我們從不開心不愉快,變成了積極的行動。

所以ABC認知理論,就是通過調節B來獲得更好的C。

在ABC理論上我們還有一個升級版本的ABCD理論。

D,Dispute,反駁。當我們陷入負面的ABC循環中,給自己一個反駁的機會。比如我的朋友不理我了,我認為他不喜歡我了,感到難過的時候,我仍然要給自己一個反駁的機會——有沒有可能不是這樣?如果不是這樣,我該怎么辦?

通過加入最后一個步驟,來引導我們改變自己的認知模式,這個模型對兒童心智模式的養成,甚至于很多成人來說,都是非常有意義的。

⑤辯證思維:從負面中接收成功的認知體驗。

中國傳統的辯證思維中,含有豐富的二元辯證思想,比如:禍兮福所倚。

馬斯洛有句名言:當一個人出于自我保護而抗拒內心的地獄時,他一并切斷了通往內在天堂的道路。

通過這樣一些名言,可以幫助我們建立更積極的認知,當我們遇到一些陰暗的消極的體驗的時候,同時也要開始思考這里面暗藏的積極的成長機遇。

3、提高自我調控能力

1968年,心理學家沃爾特·米歇爾教授著名的“延遲滿足”實驗,大家應該都不陌生。該實驗指出,一個孩子如果能夠在追求獎賞的過程中,保持更強的耐心和自控,往往能夠取得更大的成就。

自我調控能力與這個孩子未來的學習成績、社會地位、社會成就密切相關,所以有人說,決定一個人成功的最重要的心理能力之一就是自我控制。

那么如何才能提升自己的自控能力?佛羅里達州立大學著名心理學家鮑邁斯特在此基礎上指出,自我調控的能力其實跟肌肉力量一樣是可以鍛煉的——讓它感到刺激、酸痛,等它適應之后,再給予更強的刺激,直到它變得越來越強大。

①體育鍛煉:體育鍛煉是最直接最快的訓練方式。

②自我挑戰:可以做一些自己不喜歡不愿意做的事情。80%的美國總統都會使用左手寫字,但是我們知道左撇子的自然概率其實只有30%。所以大約有50%的總統在小的時候就被要求做自己不擅長的事情,通過一些刻意訓練來培養自己的意志力。

③目標想象:有遠大目標的孩子,通常能夠把一顆糖和兩顆糖的區別想得清清楚楚,而有志向的人,不會把眼前的打擊或者誘惑看得太重。

④正念冥想:所謂正念,指的是我們的心、眼睛、耳朵、感覺,所有的思想都集中在此時此刻的感受上,通過這種訓練,可以訓練我們的專注力,讓我們完全沉浸在事情中,獲取更大的福流和成就感。

⑤有效休息:經過一晚上的休息之后,我們常常覺得充滿了力量,對很多事情也更有信心。

組織心理韌性的評估與提升

有學者做過很多研究,發現組織韌性和個體韌性其實也有很多相通的地方。從組織角度看,組織韌性指的是讓組織維持凝聚力,快速從挫折和錯誤中復原,進而有效地應對危機,走出困境的能力。

其雙重含義主要包括復原力和復原后的發展能力。

組織韌性主要也是由6個方面構成:

1、組織資產:人力資源政策是組織韌性的重要因素。

2、組織承諾:員工對組織的感情和信任,體現出組織承諾的有效性,組織承諾是組織復原力特別重要的保障。

3、組織領導:企業的領導堅信自己能夠走出困難,堅信自己能夠戰勝挑戰,有這樣的領導,組織確實是可以有韌性的。

4、組織學習:當市場和環境發生變化之后,組織有沒有能力通過新的學習來恢復自己的發展路徑。

5、組織文化:有信仰的組織常常具備超越一切困難的力量。

6、社會網絡:社會網絡越大,得到的幫助和資源越多,組織的韌性就越強。

提升組織韌性,我認為可以從三個方面來著手,我把它簡化為三個S:

Staff 挑選高心理韌性的人

System 創造積極的組織系統

Skill 提供應對壓力的技巧和資源

積極心理學之父馬丁·塞利格曼曾受美國陸軍的委托,去給美國陸軍做組織韌性的訓練。經過塞利格曼的訓練,美國陸軍的非戰斗性減員減少了15%。15%是什么概念呢?相當于幾百億美金的結余,同時幫助大量美國士兵獲得了心靈上的鎧甲。

在研究了他的方法之后,我將他的方法簡化為四大類。

①積極的自我認識。通過了解自己的需求和情感,建立信心。很多時候人是在不了解自己的情況下,喪失對自己的信心。

②建立積極思維模式。避免災難性思維,相信自我改變的力量。

③加強關系建設。人際關系是特別重要的心理保護的資源。

④未來導向。建立長期的全局的人生規劃,通過對未來的設想,來提高一個人的智慧和格局。

再舉個例子。微軟CEO納德拉,寫了一本書《刷新:重新發現商業與未來》。他出任微軟 CEO的時候,是微軟歷史上的至暗時刻,股價大概就是30多美金。

納德拉覺得在這樣的一個危機時刻,微軟應該改變自身的文化。之前,微軟一直有偏執的文化,就是堅持走自己的路,還要走別人的路,讓別人無路可走。這是一種強大的競爭意識、博弈意識、狼性意識,結果發現路越走越窄。

如何改變這種文化呢? 納德拉把所有高管送到加州大學伯克利分校和斯坦福大學,上一門叫積極心理學的課程,其中有一次上課的老師,名字叫Kaiping Peng。

這個舉動徹底改變了微軟的文化,讓他們以成長型思維,團結合作,共渡難關。所以,它的市值在2019年突破了萬億美金,現在依舊在全球處于領先地位,就是用積極心理的成長型思維和同理心實現的。

納德拉不斷相信自己能夠改變,并且不斷去吸引有這種心理韌性的人,不斷去培養組織的社會支持、社會關注、合作精神,其實這就是組織韌性存在的原因和秘密。

本文來源 | 混沌學園(ID:hundun-academy)節選自《清華大學彭凱平教授:采訪了30多位中國卓越企業家,發現成事的秘密難而簡單》